Blasmusik kennt keinen Hatterstein

von Hans-Günther Kessler,

ehemaliges Mitglied der Blaskapelle

Inhalt (aufklappen)

Einleitung

Die Schirkanyer Blaskapelle gehörte bis zu ihrer Auflösung im Mai 1990 zu den ältesten des Burzenlandes (Heldsdorf gegr. 1835, Rosenau 1836, Zeiden 1838, Schirkanyen 1845). Der Schwerpunkt ihres Repertoires lag im Bereich der volkstümlichen Musik. Somit trug sie zur Gestaltung, Pflege und Erhaltung kirchlicher und weltlicher Traditionen in der sächsischen Gemeinschaft bei. Sie half mit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die öffentliche Ordnung in der sächsischen Gemeinschaft aufrecht zu erhalten.

Erst durch die Entdeckung der Dreh- und Zylinderventile für Blechblasinstrumente 1832 war es möglich, die Entwicklung der Blechblasinstrumente und daraus folgend, die Blaskapellen im heutigen Sinne zu gründen. Bei der Bekanntmachung und Verbreitung dieser neuen Blasinstrumente waren vor allem Militärkapellenmeister beteiligt. Die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Instrumente führte zur heutigen Gestaltung der Blaskapellen und der Blechblasmusik.

Geschichtlicher Abriss

| 1845, September | Erwähnung eines „kleinen Musikvereins“, bestehend aus dessen Leiter Johann Roth, Kantor G. Müller und vier Adjuvanten |

| 1875, 2. Februar | Auftritt des Vereins an Maria Reinigung – erster Blasius-Kinderball |

| 1879, 29 Juni | Bei der ersten Tagung des Burzenländer evangelischen Zweigvereins der Gustav-Adolf-Stiftung in Schirkanyen werden „zwei Musikbanden“ genannt, die „im Wetteifer“ Musikstücke spielen |

| 1880er und 1890er Jahre | Leitung k.u.k. Forstingenieur Franz Fekete |

| 1900 | 13 Adjuvanten unter der Leitung von Lehrer Johann Ongyert |

| 1907 | Gründung einer neuen Blaskapelle aus zehn Jungen, die bis 1914 besteht, Leiter Predigerlehrer Johann Kirr |

| 1914 | Gründung einer neuen Blaskapelle aus 14 Burschen, bis 1916 bestehend. Leitung Predigerlehrer Andreas Schmidt |

| 1916–1918 | Erster Weltkrieg, keine Musikformation |

| 1919 | Aufstellung einer neuen 15köpfigen Kapelle durch Lehrer Johann (Hans) Schmidt |

| 1922, 15. Oktober | Teilnahme der Blaskapelle an der Krönung Ferdinand I. von Rumänien in Karlsburg (Alba Iulia) |

| 1923–1929 | 5 Adjuvanten hielten sich in Kanada und in den Vereinigten Staaten von Amerika auf. Nach deren Heimkehr scheidet einer von diesen aus. |

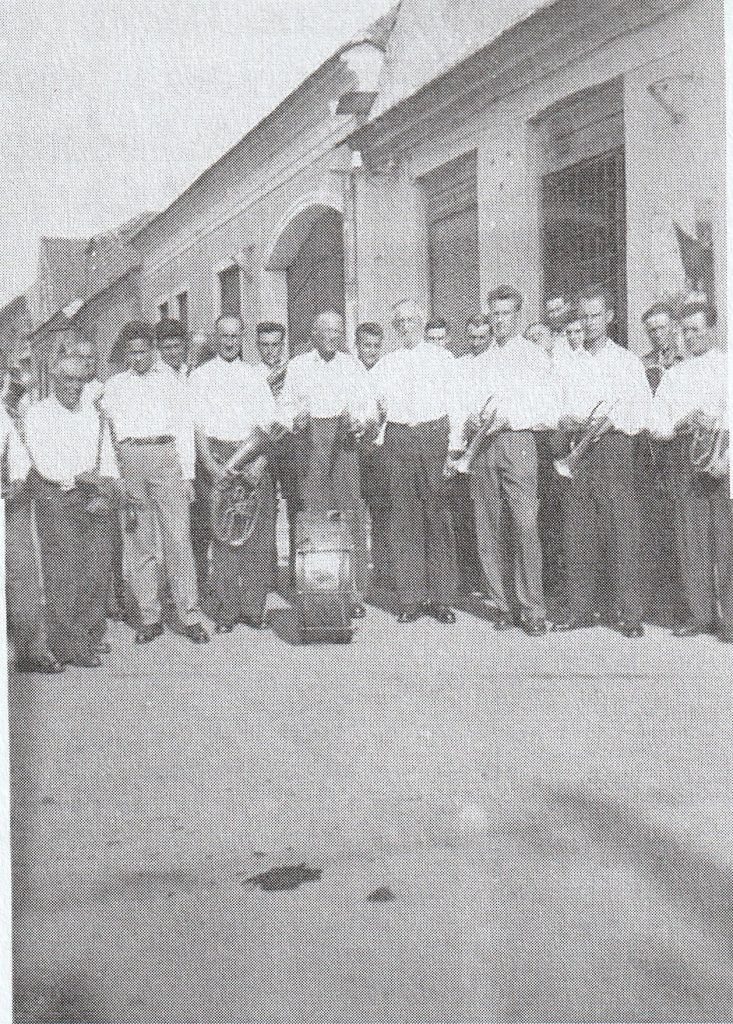

| 1930 | 20 Musikanten; Höhepunkt der Kapelle, Leitung Rektor Johann Schmidt |

| 1945–1952, 1954–1959 | Schrammelmusik-Band, aus 6 Mitgliedern bestehend: 2 Klarinetten, 1 Akkordeon, 2 Geigen, 1 Schlagzeug; Leitung Johann (Hans) Zerbes. Musikalische Überbrückung der Nachkriegszeit, da viele Bläser auf Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert waren, andere im Krieg gefallen sind. |

| 1958 | 18 Jugendliche werden unter der Leitung von Rektor Johann Schmidt angelernt |

| 1962 | Vereinigung der „jungen“ mit den „alten“ Musikante; Leiter Georg Zerbes |

| 1980, 1. April | 10 Junge Musikanten kommen dazu. Leiter der jungen Musikanten Karl Birkner |

| 1985, 26. Mai | 750-Jahr-Feier Schirkanyen, 14 Musikanten, Leitung Musiklehrer Alfred Farsch |

| 1989 | Zuwachs durch vier neue Mitglieder, nachdem Hans Kirr im August 1988 fünf Jungen auf je ein Instrument anlernt. |

| 1990, 21. Januar | 145-jährige Blasmusiktradition in Schirkanyen gefeiert. Leiter der Blaskapelle Karl Birkner. Es gibt noch 13 aktive und 2 ehemalige Bläser (Eintritt 1914 und 1929) |

| 1990, 1. Mai | Aussiedlung vieler Musikanten nach Deutschland, Auflösung der Blaskapelle |

Die „alte“ Blasmusikordnung (vor 1945)

Von Anfang an wurde großer Wert auf Pünktlichkeit, Disziplin und Ordnung gelegt. Wöchentlich (dienstags und freitags) fanden im Musikzimmer des alten Schulgebäudes Proben statt. Unentschuldigtes Fehlen aus der Musikprobe wurde mit einem geringen Geldbetrag bestraft. Dieses Geld kam in die Kasse und wurde auf Unterhaltungen gemeinsam ausgegeben.

Für Hochzeiten, Konzerte und Unterhaltungen wurde vorher mehrmals geprobt. Für Begräbnisse probte man die Trauermärsche und übte die Choräle am Vorabend. Die Blasinstrumente mussten vor jedem öffentlichen Auftritt sauber und gepflegt sein, sonst wurde man vom Vorstand zurechtgewiesen. Man musste einen dunklen Anzug tragen. Bei allen Auftritten trugen die Musikanten einheitliche Kleidung.

Jedes Jahr wurde im Januar im Musikzimmer der Jahresabschluss besprochen. Man prüfte die Einnahmen und die Ausgaben des vergangenen Jahres und wählte einen neuen Vorstand, bestehend aus einem Vorsteher, dessen Stellvertreter, Kassierer, Notenwart und „Einschenk“ (Kellner). Diese konnten solange sie mochten und Mitglied der Blaskapelle waren, ihren Dienst ausüben. Der Kassierer sorgte für die Buchführung. Ein Teil des einkassierten Geldes kam in die Kasse, ein anderer Teil wurde den teilnehmenden Mitgliedern gleich nach dem Anlass einheitlich ausgezahlt. Der Vorstand wurde von der Kirchengemeinde bezahlt.

Zu den Ausgaben gehörten der Ankauf von Partituren und Notenheften, sowie die Reparatur der Instrumente. Der Notenwart teilte vor jeder Probe und jedem Auftritt die Noten den Adjuvanten aus und sammelte sie nachher wieder ein. Der so genannte Einschenk war für die Besorgung, für das Verteilen und das „Einschenken“ der Getränke zuständig. Ein Bläser durfte bei einem Fest nicht mehr als drei Tänze tanzen, sonst musste er eine geringe Geldstrafe zahlen. Für unentschuldigtes Fehlen gab es eine Geldstrafe, z.B. 1933 für Abwesenheit in einer Probe Lei 10; für Abwesenheit bei einer Probe für ein Begräbnis Lei 20; für Abwesenheit bei einer Probe für eine Hochzeit sogar Lei 50. Ausgaben bei einem Musikkonzert (z.B. 1934): Beleuchtung für den Saal, Spesen beim Gastwirt, eine Fuhre Brennholz für den Saal, Auftrittsgesuch in Fogarasch stellen, Papiere und Stifte.

Ausbildung und Anlernen des Bläsernachwuchses erfolgte durch die Musikleiter, die meistens Lehrer waren, oder später auch durch Laien, oft ältere und erfahrenere Mitglieder der Blaskapelle.

Die „neue“ Blasmusikordnung (ab 1945)

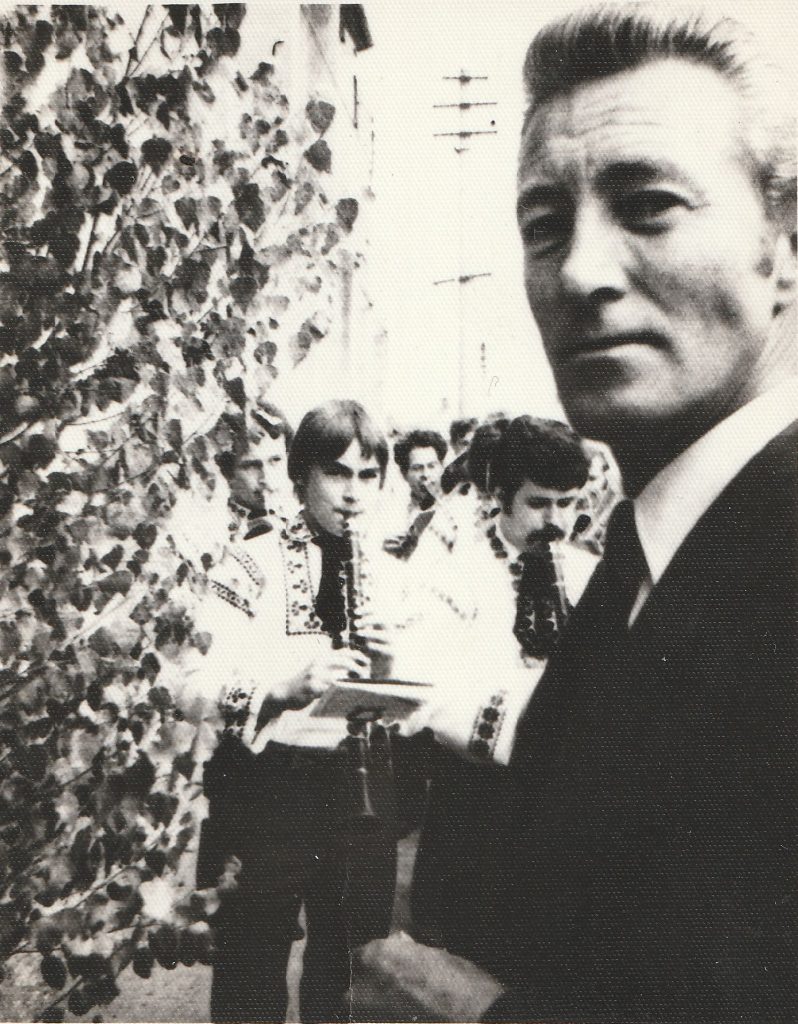

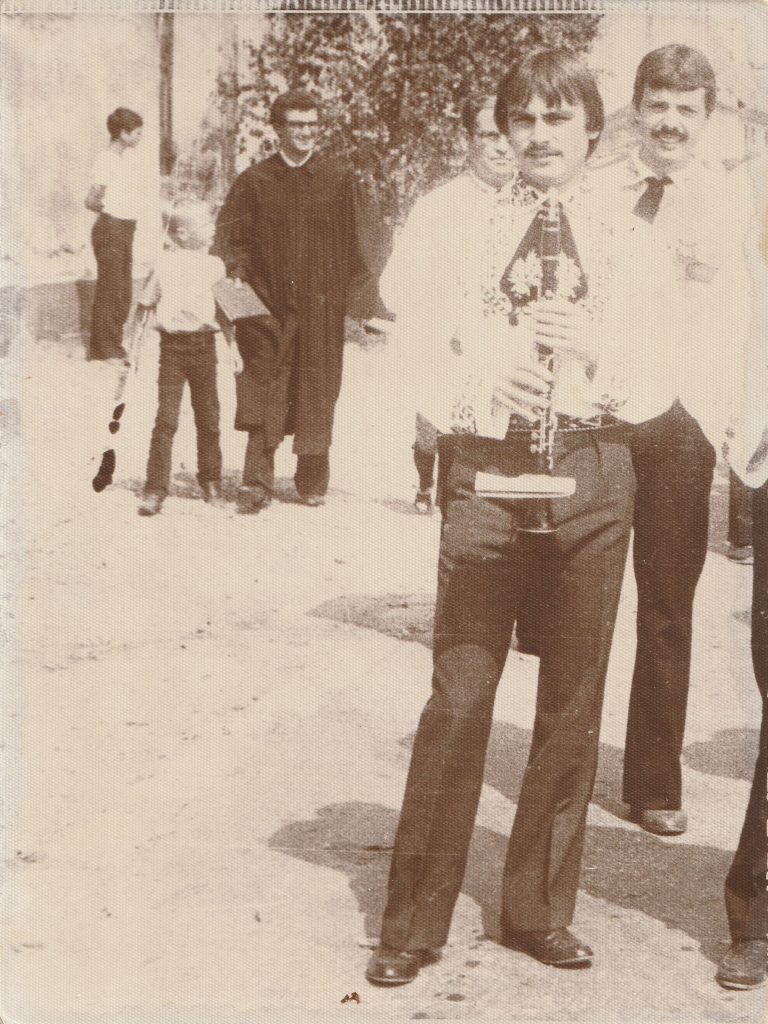

Seit dem Zweiten Weltkrieg konnte die „alte“ Ordnung nicht mehr genau eingehalten werden, da viele Mitglieder der Blaskapelle nicht mehr Bauern waren, sondern Arbeiter im nahe gelegenen Fogarasch, zum Teil in Schichten arbeiteten und täglich in die Stadt pendelten. So kam es, dass nicht alle Mitglieder an den anstehenden Proben und bei den öffentlichen Auftritten teilnehmen konnten. Im Winter und Frühjahr wurde regelmäßig zweimal wöchentlich im Musikzimmer des Pfarrhauses geprobt, für Begräbnisse am Vorabend, für Hochzeiten und andere Veranstaltungen einige Wochen vorher. Bei Hochzeiten, Festen und Kulturveranstaltungen trat die Blaskapelle meistens in sächsischer Tracht auf, ansonsten in dunklem Anzug mit weißem Hemd und dunkler Krawatte.

Hochzeiten und Beerdigungen machten die häufigsten Auftritte der Blaskapelle aus. Bei Hochzeiten führte die Kapelle den Festzug an, vom Festplatz zur Kirche und anschließend zum Gemeindesaal. Später wurden auch diese Feiern in großen, gemauerten und leeren Scheunen abgehalten. Bei Beerdigungen spielte man vom „Sterbehaus“, das heißt vom Wohnhaus des Verstorbenen beginnend, im Trauerzug Trauermärsche bis zum Grab. Hier wurden Choräle teils instrumental gespielt, teils von den Bläsern gesungen. Bei Beerdigungen der Rumänen pflegte man noch das „Tränenbrot“, woran das ganze Dorf, also alle Trauergäste, teilnehmen konnten. Bei den Sachsen hingegen pflegte man diesen Brauch nur bis zum ersten Weltkrieg. Im engeren Familien- und Verwandtenkreis blieb der Brauch aber bis 1990 erhalten.

In den letzten Jahren vor der Auswanderung trat unsere Blaskapelle gemeinsam mit den Bläsern der ungarischen Nachbargemeinde Halmagen (ung. Halmagy, rum. Halmeag) zu verschiedenen kulturellen Veranstaltungen auf. Die Bläser der beiden Dörfer, mit evangelisch-deutscher (Schirkanyen) und evangelisch-ungarischer Bevölkerung (Halmagen) kannten einander inzwischen recht gut, waren miteinander befreundet und halfen einander bei öffentlichen Auftritten, wenn Bläsermangel bestand.

Laut Blasmusikordnung z.B. von 1986 wurden folgende Gebühren (Taxen) für die Blaskapelle festgelegt und vom Kassierer eingenommen:

- Für eine sächsische Beerdigung im Dorf Lei 400, ein Liter Schnaps;

- auswärts: Lei 1000, zwei Liter Schnaps, Übernahme der Kosten für die Hin- und Rückfahrt.

- Für eine rumänische Beerdigung im Dorf: 800, 2 Liter Schnaps;

- auswärts ebenso: Lei 1000, zwei Liter Schnaps, Übernahme der Kosten für die Hin- und Rückfahrt.

Es gab festgelegte Einnahmen bei Hochzeit oder Beerdigung eines Adjuvanten. Bei Beerdigungen von Familienmitgliedern der Adjuvanten wurde die Hälfte der oben festgelegten Summe verlangt.

- Hochzeiten: Lei 600, zehn Liter Wein, ein Liter Schnaps.

Die in der „Blasmusikordnung“ festgelegten Gebühren mussten bei der Bestellung der Musikkapelle im Voraus beim Kassierer bezahlt werden. Beim jährlichen Umzug durchs Dorf am 1. Mai wurden oft Geldspenden von den Nachbarvätern im Namen der jeweiligen vier Nachbarschaften dem Kassierer überreicht. Im Jahre 1935 z.B. waren es jeweils Lei 100 von jeder der vier bestehenden Nachbarschaften.

Instrumente

Die Blasinstrumente waren „Wiener Hochstimmung“ und stammten von folgenden Firmen:

- Die Flügelhörner, Bassflügelhörner (Tenorhörner), Trompeten, Basstuba von Egid Glassl, Erste Musik-Instr.-Fabrikation, Komotau/Böhmen, Bohland & Fuchs Musikinstrumenten-Fabrik, Graslitz/Böhmen

- Die Klarinetten: V. Kohlert`s Söhne, Graslitz/Böhmen; der Helikonbass: Johann Stowasser, Budapest/Ungarn.

Die instrumentale Besetzung, z.B. 1900 ist wie folgt:

- 2 Klarinetten,

- 2 Flügelhörner,

- 2 Bassflügelhörner (Tenorhörner),

- 2 Waldhörner,

- 1 Seitenflöte (Querflöte),

- 3 Trompeten,

- 2 Bässe.

1907 werden die beiden Waldhörner und die Seitenflöte durch ein Euphonium ersetzt.

1929 kommen erstmals drei „Corno“ dazu. In der Auflistung der Bläser von 1936 wird erstmals das Schlagzeug genannt.

Im Mai 1929 wird ein neuer Satz von 13 Instrumenten in Komotau (Tschechoslowakei) bei „Egid Glassl, Musikinstrumenten-Fabrik“ bestellt:

- 1 Es Klarinette,

- 4 B Klarinetten,

- 2 B Flügelhörner,

- 1 B Bassflügelhorn (Tenorhorn),

- 1 B Bariton,

- 2 S Althörner,

- 1 F Bass,

- 1 B Helikon,

- 1 Triangel mittlere Größe.

Es gab noch das Schlagzeug (große Trommel, kleine Trommel), wie zwei Paar Tschinellen.

Diese wie auch ältere Instrumente waren bis 1990 in Gebrauch.

Musikstücke / Komponisten

Der Notenschrank der Blaskapelle befand sich im Musikzimmer des Pfarrhauses. Er enthielt Musikhefte mit Märschen, Walzer, Polkas, Ländler, Tangos, Ouvertüren, Potpourris…

64 Märsche (Freuden- und Trauermärsche) stammten von der Kronstädter Militärblaskapelle des 3. Gebirgsjägerbataillons, welche mit Bewilligung des aus Böhmen stammenden Oberfeldwebels Gottlieb Tiller (zweiter Kapellmeister der Militärblaskapelle) von Schirkanyer Soldaten, die dort Bläser waren, abgeschrieben wurden. Acht Schirkanyer Soldaten wirkten zwischen 1926 und 1929 als Bläser in dieser Kronstädter Militärblaskapelle mit. Es gab „Marschhefte“ im Kleinformat zum Anbringen an Blasinstrument und „Konzerthefte“ in normalen Notenheftformat, lose Notenblätter für Notenpulte.

Ab den 1920er Jahren setzte sich nach und nach der böhmisch-mährische Musikstil durch. Infolge der Übernahme einer großen Anzahl „Kronstädter“ Musikstücke und durch den weiteren Ankauf von Notenmaterial böhmischer Komponisten verbreitete sich dieser sehr beliebte und volkstümliche Musikstil.

Die böhmische Musik ist eher gemütlich, klangvoll und weich, während die mährische Musik den flotten, kraft- und temperamentvollen Stil vertritt. Diese musikalische Mischung zwischen gemütlich und flott gab dem Ganzen die beste musikalische Würze. Dazu wurden im Sekundo, das heißt im zweiten Teil der Wiederholung, Musikstücke dieser Richtung teils ausschließlich von Instrumenten gespielt, teils von Gesang begleitet.

Ab den 1960er Jahren kamen noch die „Egerländer Musikmappen“ dazu. Gespielt wurden auch viele Musikstücke Burzenländer Komponisten. Der bedeutendste siebenbürgische Komponist für Blasmusik war der gebürtige Wolkendorfer Martin Thies (1881-1940), gefolgt vom Weidenbächer Rudolf „Rudi“ Klusch (1906-1966). Des weiteren waren es die Musikstücke einer der bedeutendsten böhmischen Komponisten, wie Frantisek Kmoch (1848-1912) und Antonin Borovicka (1895-1968), die gespielt wurden. Ein anderer beliebter böhmischer Komponist, Kapellmeister und Verleger war Emils Stolc (1888-1940), der ab 1912 einen eigenen „Musikalienverlag“ in Prag besaß und das Periodikum „Musikalische Blätter“ herausgab. Er war der Vertreter der volkstümlichen Blasmusik böhmisch-mährischen Stils. Weiterhin stammten viele Musikstücke unterschiedlicher Musikrichtung vom deutschen Komponisten Johann Brussig (1867-1946), der 1906 in der Oberlausitz (Sachsen) einen eigenen Notenverlag gegründet hatte.

Feste / Veranstaltungen

Die traditionellen Feste begannen im Januar mit dem Neujahrsplatzkonzert vor dem Pfarrhaus, im Februar folgte das „Blasiusfest“ im Gemeindesaal, dann der Umzug am 1. Mai, das Maifest, „Maial“ (Schulfest) und das Pfingstfest. Am Christabend (Heiligabend) wurden zwei Choräle in der Kirche neben der Orgel gespielt. Man spielte nicht nur auf Hochzeiten und Begräbnisse, sondern auch auf vielen unterschiedlichen Bällen, wie auf dem Maskenball (Fasching), Frauenvereinsball, Jugendball, Feuerwehrball, Sportvereinsball, Rekrutenball, Gewerbevereinsball und auf dem Adjuvantenball. Musikkonzerte wurden auf den Schulfesten, bei der Einführung der Pfarrer oder auf Festtagen, wie auf dem „Baumbepflanzungstag“ (7. Mai 1935) gegeben. Beliebt waren die Ständchen an Namenstagen, wie am Johannistag, am Martinstag und am Kathreinentag (Katharinentag)…

Zwischen 1929 und 1940 sind uns unter anderem folgende auswärtige öffentliche Auftritte der Blaskapelle bekannt:

- Gustav-Adolf-Fest in Kronstadt (5. Sept. 1930),

- Waldfest in Kronstadt mit „Mittwochs-Club-Masch“ (21. Sept. 1930),

- Sportklub in Heldsdorf (14. Juni 1931),

- Nationalfeiertag in Fogarasch (9. und 10. Mai 1932),

- Schulfest in Kronstad-Bartholomä (5. Juni 1932),

- Protestversammlung in Şinka Veche (29. Juli 1934) u.a.

Musik kennt eben keine Grenzen und Blasmusik kennt keinen Hatterstein, wie es so schön im Volksmund heißt.

Auszüge aus der Geschichte

1845 – erste Erwähnung der Blasmusik

Ins „Inventarium des Dorfes Sarkany, ab 1746“ (Inventarium des Schirkanyer Pfarrhauses) trägt im September 1845 der Schirkanyer Pfarrer Martin Liehn wie folgt ein: „Der hiesige kleine Musikverein, besteht aus dem Leiter Joh.[ann] Roth, G[eorg] Müller, Cantor u[nd] einigen Adjuvanten haben durch ihren eigenen Verdienst 2 Horn I:Cornu:I u[nd] 2 Clarinette[n] für die Sarkanyer Ev[angelische] Kirche angeschafft. Auch diese Instrumente befinden sich in ihren Händen. Die Adjuvanten heißen: Mich[ael] Fogarascher, Mart[in] Groß, Mart[in] Pfaff, Mart[in] Liehn. Der Verein gibt 20 Kr[onen] Münze[n] in eine befundene Casse von jeder Blasleiche (Beerdigung) zur Reparatur der vorhandenen Kircheninstrumente u[nd] zur Auszahlung neuer. Auch sind 2 Trompeten.“

2. Februar 1875 – „erster Blasius“

In einem Schirkanyer Schulkatalog von 1875 gibt es den Eintrag „2. Februar 1875, Maria Reinigung – erster Blasius“ (Kinderball). Dieser Kinderball, mundartlich „Blosi“ genannt, wurde zuletzt im Februar 1989 abgehalten.

Johann Kloos – Ein Klarinettist

Einer der ältesten namentlich bekannten Klarinettisten war Johann Kloos (1842-1904), mein Großvater mütterlicherseits. Er wohnte in der Vadergasse Nr. 151 (alte Haus-Nr.). Er war Mitglied der Schirkanyer Blaskapelle und wirkte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit wird die Klarinette in unserer Familie und Verwandtschaft gespielt.

Erzählt von Johann Farsch 1988, 90 Jahre alt, ehemaliger Klarinettist

Einkehrhaus Johann Kral

Nach dem Revolutionsjahr von 1848/49 blieben viele österreichische Soldaten in Siebenbürgen. Einer von diesen war ein junger Mann namens Johann Kral aus Bunzlau, in Böhmen gebürtig. Er blieb in Schirkanyen, heiratete da und baute 1853 ein Haus in der Obergasse Nr. 113a. In diesem Einkehrhaus konnten Durchreisende übernachten und ihre Pferde in Stellen unterbringen. Ebenda hielt auch die Postkutsche, die die Strecke Kronstadt-Hermannstadt fuhr und Schirkanyen und die Umgebung mit Post, Briefen und Paketen versorgte. Da wurden auch die Pferde der Postkutsche gewechselt. Als echter Böhme war Johann Kral Musikliebhaber. In seinem Haus soll viel gesungen und viel musiziert worden sein. Im selben Haus wohnte auch der damalige Adjuvant Johann Krauss, Kinder Blaskapelle die Seitenflöte (Querflöte) spielte.

Erzählt von Hilda Klusch, geb. Krauss 1984, 75 Jahre alt und Johann Farsch, 87 Jahre alt.

15. Oktober 1922 – „Feier der Krönung Ihrer Majestäten des Königs Ferdinand I. und der Königin Maria“ Karlsburg (Alba Iulia)

Die Schirkanyer Blaskapelle unter der Leitung von Rektor Johann „Hans“ Schmidt war neben anderen sächsischen Blaskapellen, die aus ganz Siebenbürgen zur Krönung des Königs, nun von Großrumänien, nach Karlsburg eingeladen worden waren, bei diesem großen Fest auch dabei. Man fuhr in einem gut eingerichteten Viehwaggon von Schirkanyen bis Karlsburg, Dort wurde auf einem offenen und großen Platz gespielt. Alle Kapellen spielten dieselben Stücke. Zum Schluss gab es ein Festessen und Getränke – alles kostenlos.

Erzählt von Johann Farsch (1898-1990), ehemaliger Klarinettist und Teilnehmer am Fest.

21. September 1930 – Der „Mittwochs-Club-Marsch“, Kronstadt-Bartholomä

Es war im September 1930, als in Kronstadt-Bartholomä ein Waldfest stattfand. Organisator dieses Festes war ein Altstädter (Bartholomäer), namens Fink. Auf diesem Fest spielte die Schirkanyer Blaskapelle unter der Leitung von Rektor Hans Schmidt. Dieser Herr Fink wusste, dass die Schirkanyer gute Musiker sind und wollte in einer Pause sich davon überzeugen, ob sie ungeprobte Musikstücke nach einem halben Stunde Bedenkzeit spielen könnten. Es war der „Mittwoch-Club“ Marsch von Martin Thies, der gespielt werden sollte. Als Spende für die Gewinner wurden 10 Liter Wein versprochen. Die Schirkanyer überlegten nicht lange und spielten den Marsch fehlerlos vom Notenblatt. Die Probe war bestanden und sie erhielten dafür den versprochenen Wein.

Erzählt von Johann Farsch, ehemaliger Klarinettist und Teilnehmer am Fest.

13. März 1983 – Treffen Burzenländer Blaskapellen in Zeiden

Sieben Burzenländer Blaskapellen kamen am 13. März 1983 in Zeiden zusammen: Heldsdorf, Petersburg, Rosenau, Schirkanyen, Tartlau, Wolkendorf, Zeiden. Schirkanyen war mit 19 Bläsern anwesend. Die Leitung hatte der Musiklehrer Alfred Farsch.

4. April 1987 – Treffen sächsischer Kulturgruppen in Kronstadt

Bei diesem Treffen waren u.a. Burzenländer Blaskapellen, Chöre, Tanz- und Theatergruppen, eine Musikband und eine Musikgruppe beteiligt. Dies waren: Rosenauer Stadtkapelle (Hans Fröhlich), Schrikanyer Blasmusik (Karl Birkner), Tartlauer Blaskapelle (Hans Bruss), Zeidner Blaskapelle (Ernst Fleps) Zeidner jüngere Blaskapelle (Erhard Schuster), Fogarascher „Jupiter-Band“ (Johann Schwertfeger), Steiner Blasmusikkapelle (Michael Konnerth), Hamrudener „Trio-Musikgruppe“. Kronstädter sächsische Tanzgruppe (Rosemarie Markus), Petersberger sächsische Tanzgruppe (Claudia Undiesc). Kronstädter Paul-Richter-Chor (Sigrid Wagner), Rosenauer Kammerchor (Martha Lutsch), Zeidner Frauenchor (Sigrid Wagner), Zeidner Männerchor (Ernst Fleps). Honigberger Puppentheater (Leitung Gerlinde Jikeli), Petersberger Theatergruppe (Regie Ingeborg Dieners), Galter sächsische Tanzgruppe (Leitung Adelheid Geltsch).

Burzenländer Bläsertreffen

Erstes Burzenländer Bläsertreffen, Heldsdorf, 1987:

Sieben Burzenländer Blaskapellen waren in Heldsdorf zusammengekommen: Brenndorf, Heldsdorf, Kronstadt, Neustadt, Rosenau, Tartlau, Zeiden.

Zweites Burzenländer Bläsertreffen, Neustadt, 4. Dezember 1988:

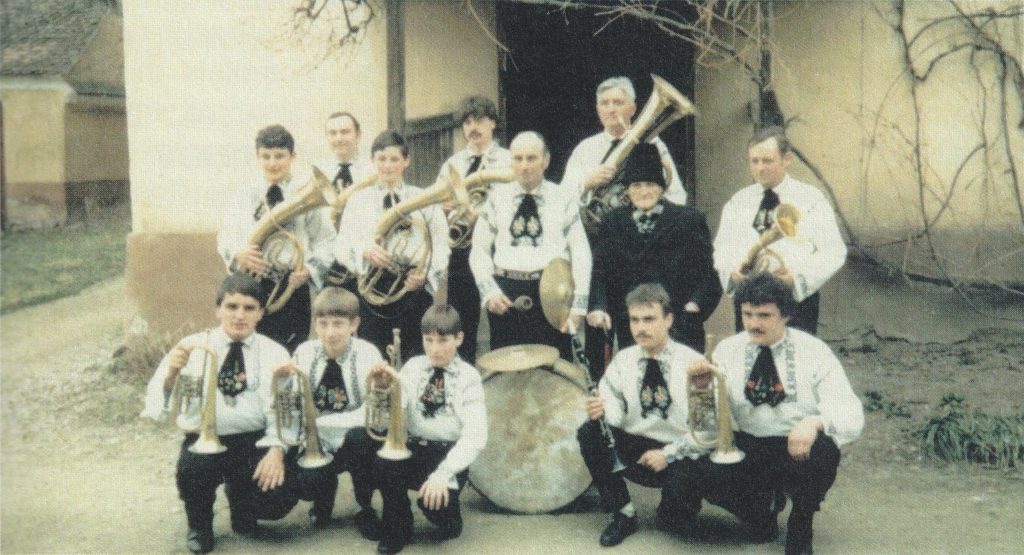

Elf Burzenländer Blaskapellen mit etwa 200 Bläsern: Brenndorf (Horst Hergetz und Georg That), Heldsdorf (Hartfried Peter Depner), Honigberg, Kronstadt, Neustadt (Herbert Daniel), Rosenau (Hermann Sadlers), Schirkanyen (Karl Birkner), Tartlau (Hans Bruss), Weidenbach (Edgar Preidt), Wolkendorf (Hans Fröhlich), Zeiden (Ernst Fleps).

Schirkanyen war mit 11 Bläsern dabei. Im ersten Teil gespielte Stücke: Matrosenliebe, Marsch von Michael Zerbes; Sommerfreuden, Walzer von Martin Thies; Garten-Polka von Antonin Borovicka. Leiter war Karl Birkner. Zweiter Teil: Geselligkeit mit Speis und Trank und Blasmusik. Alle Bläser waren in unserer Volkstracht erschienen.

Drittes Burzenländer Bläsertreffen, Zeiden, 3. Dezember 1989:

13 Burzenländer Blaskapellen: Brenndorf, Heldsdorf, Honigberg, Kronstadt, Neustadt, Nussbach, Petersberg, Rosenau, Schirkaynen, Tartlau, Weidenbach, Wolkendorf, Zeiden, Gäste: die „Weinländer“ aus Mediasch (Hans Stirner) und die Repser Blaskapelle (Michael Kellner) mit insgesamt etwa 240 Bläsern. Schirkanyen war mit 15 Bläsern dabei. Gespielt wurden: „Amorek-Walzer“ von Gottlieb Tiller, „Hoch der Leichtsinn“, Polka von Rudolf „Rudi“ Klusch. Leiter war Karl Birkner. Alle Bläser waren in der Volkstracht erschienen. Anschließend gab es geselliges Beisammensein mit Speis und Trank und Blasmusik, in ständiger Abwechslung von Dorfkapelle zu Dorfkapelle.

Auflösung der Blaskapelle

Am 1. Mai 1990 beschloss der Vorstand der Blaskapelle deren Auflösung. Es fand wie jedes Jahr ein letzter Festumzug durchs Dorf statt, mit Ständchen beim Bürgermeister und bei ehemaligen Mitgliedern. Anschließend zogen die Adjuvanten ins Nachbardorf Halmagen, um sich musikalisch und persönlich von den befreundeten ungarischen Musikkollegen zu verabschieden. Ein trauriger Anlass, bei welchem Tränen des Abschieds auf beiden Seiten flossen. Die Blasinstrumente überließen die Schirkanyer Musikanten ihren ungarischen Kollegen ohne jede finanzielle Entschädigung. Die 145-jährige Bläsertradition, welche die sächsische Gemeinschaft in Freud und Leid gestaltete und trug, war hiermit in Schirkanyen beendet.

Traditionspflege in Deutschland

Ehemalige Schirkanyer Adjuvanten pflegen auch nach ihrer Aussiedlung die in Schirkanyen begonnene Bläsertradition weiter. Sie beteiligen sich in unterschiedlichen Blaskapellen bei der aktiven Gestaltung von verschiedenen Festen und regionalen Traditionen. Die letzten Idealisten unserer Gemeinde waren z.B. beim 800-jährigen Jubiläum seit der ersten urkundlichen Erwähnung des Burzenlandes (1211-2011) am Heimattag 2011 in Dinkelsbühl musikalisch beteiligt. Sie spielten in der „Vereinigung der Burzenländer Blaskapellen“ mit und trugen musikalisch zur Festveranstaltung bei. 2008 beim „Ersten Burzenländer Musikantentreffen“ in Deutschland, in Friedrichroda, wie auch beim zweiten Treffen 2010, waren Schirkanyer Mitgestalter des gemeinschaftlichen Treffens und knüpften somit an die Bläsertradition vor 1990 im Burzenland an. Bei der Feier des 60-jährigen Bestehens des Landes Baden-Württemberg (1952-2012) waren auch drei Schirkanyer Bläser der Regionalgruppe Ortenau beteiligt. In der Festschrift, die zu diesem Anlass herausgegeben wurde, werden sie erwähnt.

In der Sache Schirkanyer Blasmusik (Organisation und Mitgestaltung) ist Hans Kirr (Öhringen) weiterhin ein sehr aktives Mitglied der Blasmusik der Schirkanyer und unser Ansprechpartner.

Eisenach im Mai 2012,

Hans-Günther Kessler

Quellenangaben:

- Einzelne Daten sind kirchlicher (2x) und schularchivarischer (1x) Herkunft

- Daten aus zwei alten Kassa-Büchern der Blaskapelle 1930-1940er Jahre

- Notenarchiv der Blaskapelle

- Instrumenten-Lieferungsfaktura Komotau 1929

- Der Großteil der Daten stammt aus persönlichen Aufzeichnungen des Verfassers